縄文時代とは、旧石器時代の後、

いまからおよそ1万3千年前に始まり

約1万年続いた時代を指します。

縄文という名前の由来は、

この時代の土器が

最初に見つかった時に

縄を使ってつけられた文様があったので

「縄文」と名づけられました。

縄文時代は

世界史の枠組みで言えば

新石器時代にあてはまります。

また、縄文時代は

約1万年も続いた時代なので

考古学では、

草創期・早期・前期・中期・後期・晩期の

6つの時期区分に分けられています。

しかし、

各時期の境界年代は

まちまちで定まっていません。

ここでは、

複数の説が唱えられている時期区分から

有力であろう境界年代を載せることにしました。

また、その時代背景は

数ある説の中から、

自分が理解できる範囲で

解釈・咀嚼して載せています。

草創期紀元前1万1000~7000年

1万3000年前から、

氷河期が終わり温暖化によって、

海面が上昇します。

アジア大陸と地続きになっていた日本列島は

海面上昇により、海が陸地に進入してきて、

アジア大陸から切り離されて島となりました。

この海面上昇は

6000年前頃まで続き、

草創期~早期まで海面上昇が続いたことになります。

日本列島では100m以上の海面上昇もあったそうです。

この温暖化による海面上昇を

「縄文海進」と呼んでいます。

草創期の初めのころは

まだ海面上昇が陸まで達していなかったため

マンモスやナウマンゾウ、

オオツノジカなどの

大型動物を狩っていました。

石器類は、目まぐるしく変化し、

手で投げる槍の先端につける

有茎尖頭器や

刃先に磨きをかけた石斧の

局部磨製石斧

などを使って狩猟していたそうです。

しかし、温暖化と海面上昇の影響で

マンモスなどの大型動物の生息環境が悪化した

(海が陸地に侵入してきた)ため、

紀元前8000年頃には、

絶滅してしまったと言われています。

縄文人は、大型動物がいなくなり、

動きが素早いシカやイノシシなどを

狩ることにします。

しかし、斧や槍だと、

なかなか狩るのが難しく

落とし穴を仕込んで捕獲していました。

また、海面上昇により、

魚類や貝類が穫れるようになり、

縄文土器で煮炊きをして

食べる生活になりました。

この時から、

保存用としてフラスコ状の

貯蔵穴が掘られてたそうです。

住まいは、

まだ一時的に洞窟で過ごすなど、

半定住生活を送っていました。

福井洞窟や上黒岩岩陰遺跡、

花見山遺跡などから、

この時代の土器や石器が発掘されました。

早期 紀元前7000年~4500年

この時期も温暖化により海面上昇が続いていました。

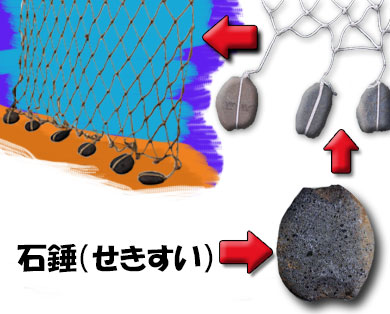

石器類は、

魚介類を捕獲するために用いる

漁網につける錘として

石錘や

古代銛を使用していました。

また、ドングリやクルミなどを

砕いたり、すり潰したりするための

石皿や磨製石器など

が使われるようになりました。

この時期からの

貝塚が見つかりました。

当時、最古の縄文人を

知る手がかりと言われた

夏島貝塚です。

貝は

ハマグリ・アサリ・カキ

などがとれ、

イノシシ・シカなどの

狩猟とともに

マグロ・ボラ・クロダイ

などの魚も食べていたそうです。

前期 紀元前4500年~3000年

この頃には

海面が現在より

4m〜5m高い状態になりました。

この時の関東地方は、

まだ奥深くまで海が入り込んでいて

東京湾から

埼玉の久喜・川越付近まで

ほぼ荒川や江戸川沿いに広がる

「奥東京湾」と

銚子から利根川沿いに広がった

「古鬼怒湾」

とがありました。

そして、

この湾岸線付近に

多数の貝塚が

発見されています。

また、

この時期から

竪穴住居が

造られるようになり、

数個の竪穴住居で1集落が出来ました。

イヌ(縄文犬)も飼われていて、

この時から家族として扱い、

亡くなったときは、

人ともに埋葬する習慣があったそうです。

また

湖や沼が出来き

交通手段として

丸木舟が作られました。

中期 紀元前3000年~2000年

この時期になると、気温が低下し、

日本列島の海岸線は、

ほぼ現在を変わらなくなってきました。

建物は平地にも作られるようになり、

集落の規模が大きくなりました。

食べ物もドングリより

食べやすいクリに変わり

クリを栽培し、

実を収穫していました。

この時期から

掘立柱建物

も造られるようになり、

広場を中心

に墓群・掘立柱建物群・竪穴住居群が

環状ないし馬蹄形状に展開する

環状集落が発達しました。

三内丸山遺跡の場所で生活していた

縄文人たちもこの時期です。

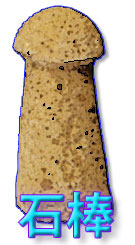

男性を象徴する

祈りの道具石棒や

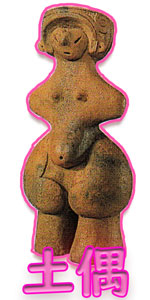

女性を象徴する

祈りの道具土偶などの

呪術・祭祀などに用いられた

と考えられています。

また、

翡翠製勾玉も作られ

翡翠製勾玉とともに

翡翠の工房も

あったとされています。

紀元前3500年頃

三内丸山遺跡に

定住型の大規模集落が形成される。

後期 紀元前2000年~1000年

縄文後期になると

気温は寒冷化に入り、

弥生海退と呼ばれる

海水面の低下が

はじまったとされています。

その影響かどうかは

解りませんが、

縄文人の人口は減少し始めました。

寒冷化の影響で

栗が採れなくなったのでしょう。

縄文人は、

栗の収穫からソバの栽培へと変化しました。

また、弓矢が作られ、

シカやイノシシなどは

弓矢で狩られるようになりました。

蜆塚貝塚・田柄貝塚(宮城県)といった

縄文後期から晩期にかけての遺跡からは、

石鏃の刺さったシカやイノシシの骨が出土しています。

魚も

鯛・スズキ・クロダイ

イワシ・サバなどが穫れ、

つり針などの道具で釣られていました。

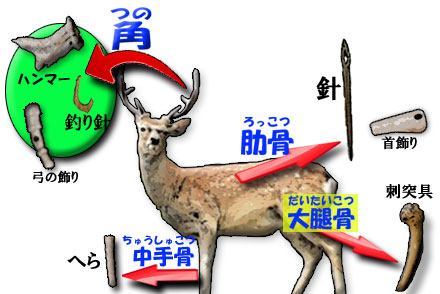

つり針は、

動物の骨や角で作った

骨角器(こっかくき)

というものが使用されていたようです。

また、

塩も作られていたようで、

製塩の痕がある土器も見つかりました。

このような

人口が減少する

厳しい環境変化が起きたせいか

自然の力を恐れた縄文人は、

自然崇拝を行ったみたいです。

その証拠として、

ウッドサークルやストーンサークルが

この時期の遺跡として発見されています。

ウッドサークル

(巨大木柱遺跡)

ストーンサークル

スポンサーリンク

|

|

晩期 紀元前1000年~500年頃

晩期には

湧水地にアク抜き施設を兼ねた

貯蔵穴が設けられたそうです。

また晩期の末には、

朝鮮半島南部から

稲作農耕をもった多くの人々が、

北九州沿岸部に

渡来してきて

縄文人と混じり合うことになります。

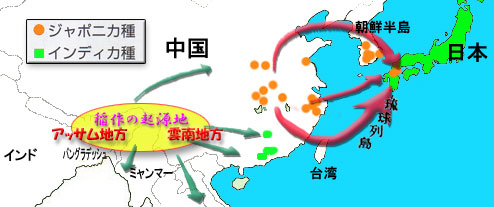

かつて稲作の起源は、

いまから約1万年前に

インド・アッサムや、

中国・雲南の山岳地帯と考えられていました。

稲には

長粒のインデカ種と

短粒のジャポニカ種があり,

インデカ種は、

俗に言うタイ米のことで、

インドやバングラデシュなどの南アジア

タイなどのインドシナ半島

中国の中南部など熱帯性のもので、

それに対して,

ジャポニカ種は

寒冷な気候に比較的強く、

中国の長江下流域から朝鮮半島中南部,

そして、日本で栽培されています。

日本へ伝来された稲はジャポニカ種の方で、

日本列島には

中国から朝鮮半島経由で伝来してきたと

考えられています。

九州地方ではじまった

水稲耕作は,

100年ほどのあいだに

近畿地方にまでひろまり,

紀元前後には

関東地方から東北地方南部にまで

ひろまりました。

そして

農耕社会の誕生により

弥生時代へと移ります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1897077b.2867376c.1897077c.0be1d73a/?me_id=1213310&item_id=21192610&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4499%2F9784642084499_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)